Американские ученые выявили новый подтип толерогенных дендритных клеток (tolDC), которые сдерживают развитие иммунных реакций в ответ на попадание в организм молекул пищи и обеспечивают толерантность к кишечным бактериям, экспрессируя белки Prdm16 и RORγt. Эти клетки стимулируют образование регуляторных Т-клеток, подавляющих воспаление, а их дисфункция приводит к развитию аллергических реакций и астмы, что было подтверждено в результате гистологического исследования и экспериментов на мышах. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Иммунная система организма выполняет сложную задачу: она должна защищать от патогенов, но при этом игнорировать безвредные вещества (такие как пища) или симбиотические бактерии. Ключевую роль в этом процессе играют регуляторные Т-клетки (pTreg), подавляющие воспаление. Однако долгое время оставалось неизвестным, какие именно антигенпрезентирующие клетки (APC) запускают дифференцировку pTreg в ответ на компоненты пищи. APC действуют как «информаторы» иммунной системы — они захватывают молекулы потенциально опасных веществ (антигенов) и демонстрируют их Т-лимфоцитам, которые затем решают: атаковать или проигнорировать этот антиген. Предыдущие исследования связывали RORγt-положительные APC с регуляцией иммунного ответа на кишечную микробиоту, но их роль в пищевой толерантности, а также их точная классификация, зависимость от транскрипционных факторов и механизм индукции регуляторных Т-клеток до сих пор оставались невыясненными.

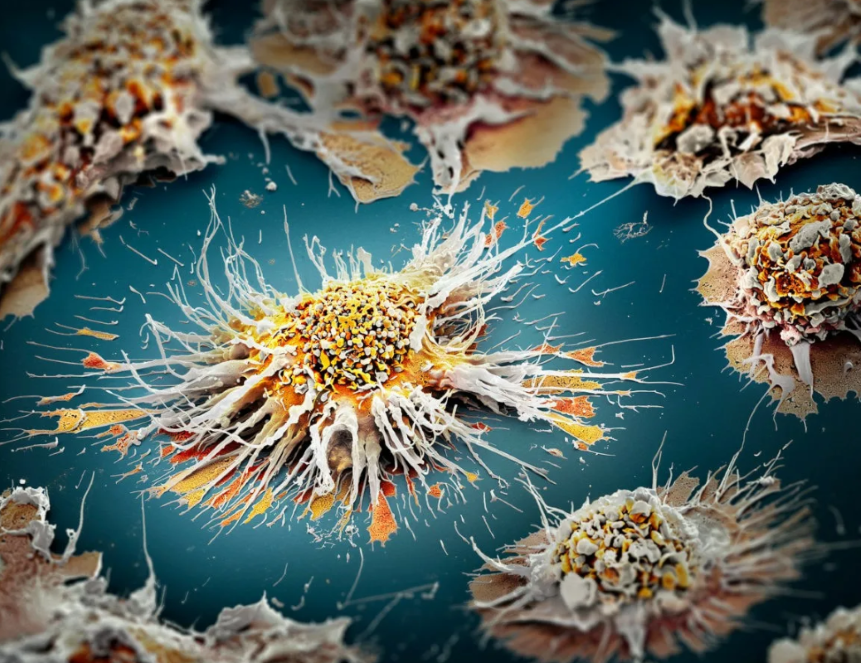

В новом исследовании авторы провели серию экспериментов на мышах, чтобы изучить механизмы иммунной толерантности. Они проанализировали экспрессию генов, доступность хроматина (степень «развернутости» ДНК в ядре клетки, которая определяет, какие гены могут провзаимодействовать с транскрипционными факторами и начать экспрессироваться) и поверхностные маркеры (молекулы или структуры на поверхности клетки, которые позволяют различать и идентифицировать разные типы клеток в образце) клеток кишечника. В результате специалисты выделили уникальную популяцию дендритных клеток (отросчатых, специализированных на презентации антигенов лейкоцитов), зависимых от транскрипционных факторов Prdm16 и RORγt. Эти клетки, обозначенные как толерогенные дендритные клетки (tolDC), оказались миелоидного происхождения, то есть происходящими из гемопоэтических клеток-предшественников костного мозга, и имели эпигенетический профиль, схожий с классическими дендритными клетками (cDC).

Затем ученые подавили функцию толерогенных дендритных клеток (tolDC) с помощью генетических методов, что привело к резкому снижению количества регуляторных Т-клеток (pTreg) и увеличению числа Th2-клеток, участвующих в развитии воспаления. В результате у мышей развивались пищевая аллергия и астма. Аналогичные клетки были обнаружены и в мезентериальных лимфоузлах, образцах ткани кишечника и миндалин человека — в них происходила экспрессия белков PRDM16 и RORγt, а сами клетки демонстрировали идентичные мышиным молекулярные и функциональные особенности.

Результаты показали, что tolDC критически важны для формирования толерантности как к пище, так и к микробиоте. «Наше исследование доказывает, что дендритные клетки, экспрессирующие RORγt, — ключевой элемент иммунной регуляции, предотвращающий пищевые аллергии», — поясняет старший автор исследования Дэн Литтман из Нью-Йоркского университета. При этом ученые подтвердили эволюционную общность механизма — найденные у человека клетки работают по тому же принципу, что и у мышей.

Открытие tolDC может стать основой для новых методов лечения. «Если дальнейшие эксперименты будут успешными, мы сможем использовать эти клетки для создания регуляторных Т-клеток, подавляющих аллергию, — например, на арахис», — отмечает Дэн Литтман. Следующим шагом может стать изучение механизмов, лежащих в основе дифференцировки tolDC и сигналов, управляющих их функциями. Понимание этих процессов поможет разработать методы поддержания иммунной толерантности при трансплантации органов, лечении аутоиммунных заболеваний и в борьбе с пищевыми аллергиями, от которых страдают миллионы людей по всему миру.

Автор: Богдан Скиба.

Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.