Сегодня, через день после 80-летия Великой Победы, мы выпускаем новую статью, которая, с одной стороны, продолжает большой цикл публикаций большого пула изданий в 2025 году, а, с другой, начинает третий «сплошной» цикл описания памятников. Итак, уже некоторое количество времени «Российские древности» проводят сплошное описание новгородских древностей (памятников, выстроенных на новгородской земле – не только в области) и древностей российской Пруссии – в границах Калининградской области. Но рассказывая о древностях Новгорода – нельзя не говорить о постройках младшего брата – Пскова и Псковской земли.

9 мая 2025 года наша страна отметила важнейшую дату – 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Войне, в которой на карту было поставлено физическое существование нашей страны и ее граждан – в буквальном смысле этого слова. Эта Победа была бы невозможна без нашей науки. Недаром президент АН СССР, Сергей Вавилов, говорил, что одной из главных ошибок Гитлера стала недооценка советской науки.

В преддверии праздника объединенная редакция изданий Indicator.Ru и Inscience.News, а также входящие в нашу экосистему проекты «Живая история науки», «Российские древности» и Блог истории медицины, запустила четыре цикла статей, посвященных Великой Отечественной. В них мы рассказываем о вкладе науки в Победу, о выдающихся конструкторах военной техники, о военной медицине тех лет и о древних памятниках, разрушенных в войну. Выпуски не будут нумероваться, ибо каждый из них – первый. При этом – что важно, все материалы будут выходить не только в канун праздника, но и весь юбилейный год.

В проекте «Утраты войны» мы уже рассказали об одном из памятников псковской земли – храме Ильи Пророка в Добровидках, а сейчас настало время поговорить о соборе Дмитрия Солунского в Гдове – о его жизни, гибели от рук фашистов и возрождении в виде церкви иконы Державной Божией Богоматери, состоявшемся благодаря подвигу прихожан. Но обо всем по порядку.

Фото Алексея Паевского, июнь 2024 года

Самый северный город Псковской области (и один из самых маленьких в России), Гдов, впервые упоминается в летописях (Первая Псковская) под 6831 (1322) годом:

«В лето 6831. Приеха князь великий Георгий с Низу во Псков, и прияша его псковичи с честию от всего сердца. Toe же осени избиша немцы пскович на миру, и гостей во озере, и ловцов на Норове реце; а берег весь и городок Гдову, Череместь взяша; и послаша псковичи к Давыду князю в Литву, и Давыд князь приеха на сыропустной недели в четверток, а князь Георгий еще бяше в Пскове; и еха князь со псковичи за Нерову и плени землю немецкую до Колываня; а князь великий Георгий поеха изо Пскова в Новгород».

Впрочем, с возрастом Гдова до сих пор существует некая дискуссия и путаница. Так, например, гдовский краевед Юрий Афанасьев утверждает, что Гдов «возникал» трижды – как погост еще при Ольге, как деревянное укрепление — в 1300 году, и как каменная крепость – в 1431 году. Путаницы добавляет и тот факт, что на многих краеведческих сайтах и СМИ (вплоть до Википедии) утверждается, что в 1989 году раскопками молодого археолога Льва Большакова (вскоре он будет рукоположен в священники) под общим руководством Анатолия Кирпичникова на месте храма Дмитрия Солунского обнаружены фундаменты постройки XII века. Но ни в одном научном тексте (ни Владимира Седова, ни Ирэн Хаустовой) нам не удалось пока найти упоминаний об этой находке. Равно как ни в одном из сборников конференции «Археология и история Пскова и Псковской земли» — отчета об этих раскопках.

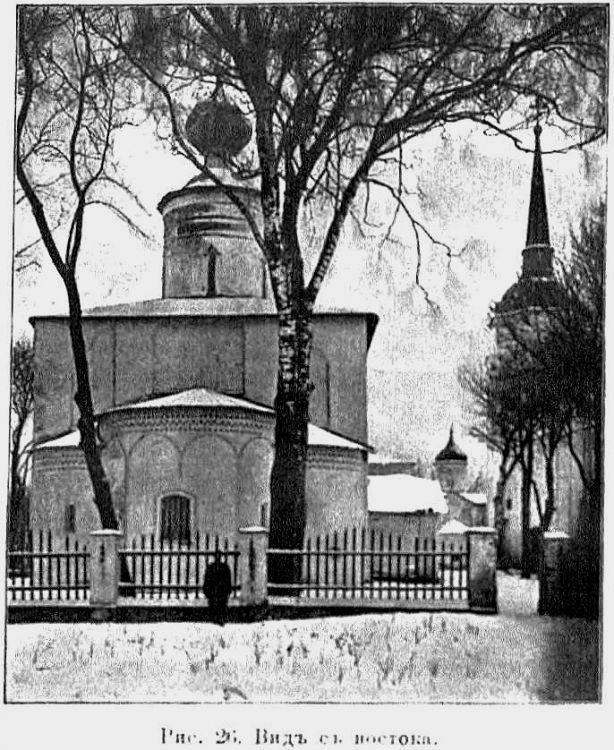

Известия ИАК 1907 года. Фото с сайта sobory.ru

Храм Дмитрия Солунского в Гдовской крепости был построен в XV веке и в 1906-1907 годах был обмерен – и таким образом, введен в науку архитектором и реставратором Петром Покрышкиным (тем самым, кто реставрировал в первый раз храм Спаса Нередицы в Великом Новгороде).

Покрышкин первым датировал собор на основании надписи на иконе, хранившейся в соборе («над висячими Псковскими вратами поставлена была сия икона Св. Троицы, которая перенесена в 1540 г. в Дмитриевский собор») датировал сам храм 1540 годом.

Однако по барабану храма шла керамическая надпись: «при…кнз…ли (ки — вариант) иванов…». Историки понимают это как «при кнз(е) (васи) ли иванов (иче)». То есть дата постройки попадает в интервал княжения Василия III, 1505-1533. Однако Владимир Седов в своей статье «Дмитровский собор в Гдове и церковь Петра и Павла с Буя в Пскове» решается уточнить дату, опираясь на схожие постройки во Пскове, которые точно датированы летописными источниками.

После присоединения Пскова к Москве сначала строится церковь Николы в Снетогорском монастыре (1512-1519), затем – схожий храм Успения с Пароменья, который еще не имеет «ктиторского» керамического пояса на барабане. Таким образом, временной интервал постройки храма можно обозначить периодом «всего» в дюжину лет: 1521-1533 годы.

Что представлял из себя этот храм?

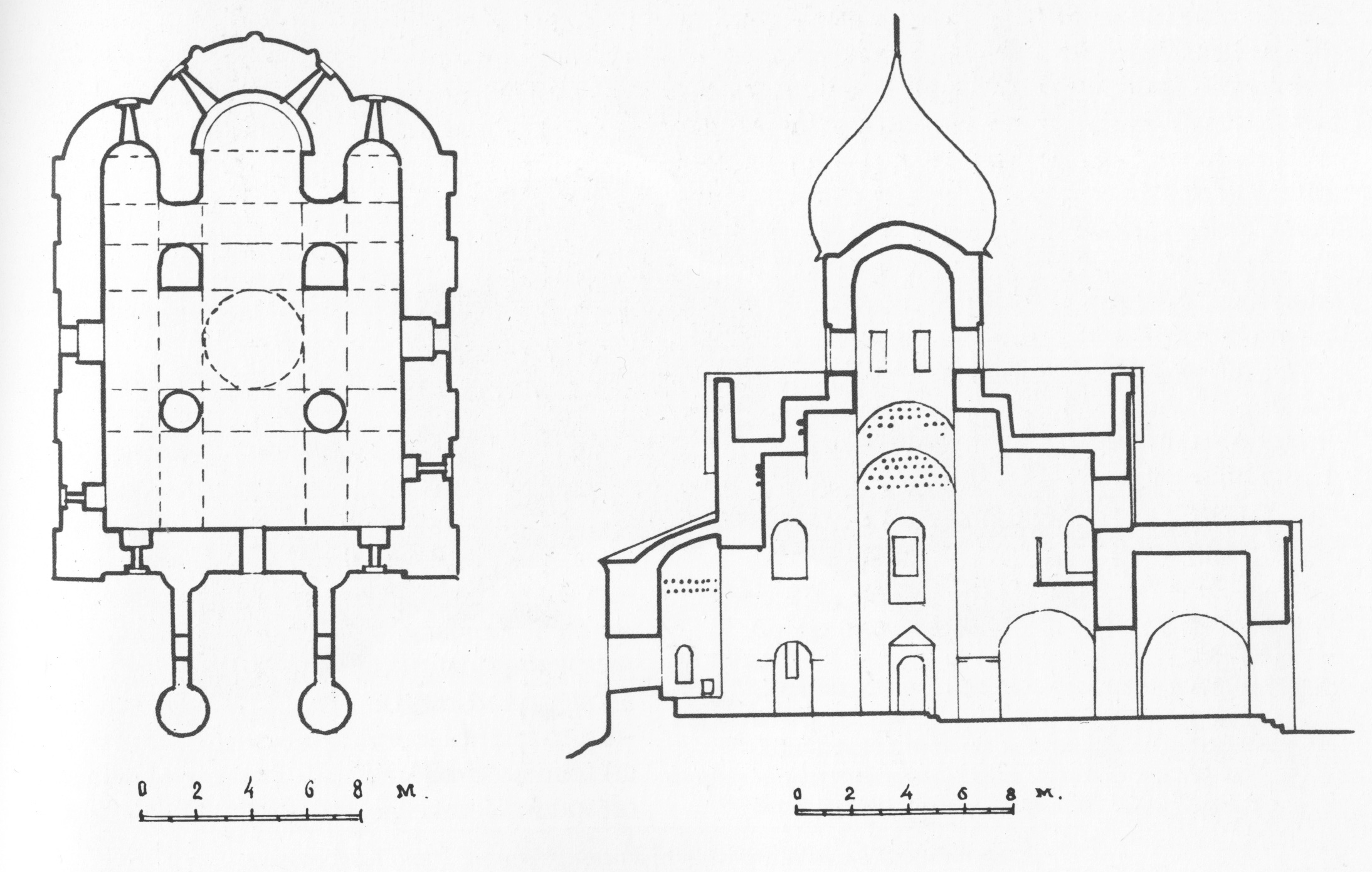

Это достаточно крупный (14,5х19,5 метров при подкупольном квадрате 4х4 метра и высоте сводов в 10 метров) четырехстолпный храм со скругленными восточными и круглыми западными столпами. С запада примыкало крыльцо с круглыми столбиками.

План и разрез храма Дмитрия Солунского. Илл из кн. Елена Морозкина. Церковное зодчество древнего Пскова. В 2 томах. М, 2007 г.

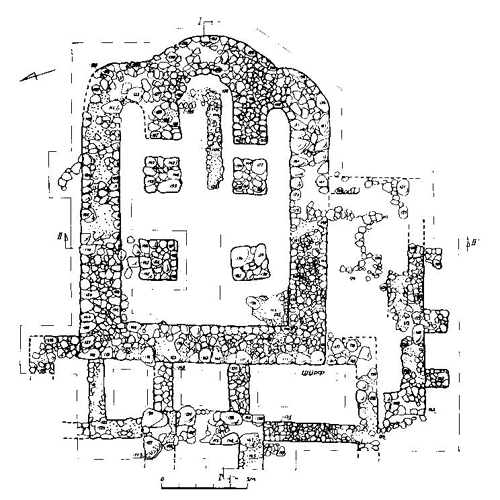

О фундаментах дали представление раскопки. Вот что о них пишет Ирэн Хаустова: «проведенные под руководством д.и.н. А.Н.Кирпичникова археологические раскопки выявили бутовые фундаменты церкви очень мелкого заложения, прикрытые слоем перекопанной земли, толщиной 0,5м, а в некоторых местах только дерном» (и ни слова о постройке XII века!).

Фундаменты храма XVI века

Храм был одноглавым, с тремя апсидами, покрыт на восемь скатов. Барабан имел шесть щелевидных окон.

Свод барабана. Фото 1907 года.

Круглые западные столбы были связаны со стенами и несли деревянные хоры, на которые попадали по приставной лестнице. На хорах были каменные палатки, в северной, как мы знаем, был обустроен придел Спаса Нерукотворного.

Увы, отступающие из Гдова фашистские войска в 1944 году взорвали все храмы города (некоторые краеведческие материалы сообщают, что взрывали «фашистско-эстонские солдаты»). В том числе – три средневековых памятника (о других двух – в наших следующих материалах). Руины Дмитриевского собора сохранялись почти на всю высоту стен до 1956 года, когда по решению местной администрации их зачем-то просто снесли без каких-либо исследований до основания.

Фото с сайта sobory.ru

А в 1988 году, в год Тысячелетия Крещения Руси случилось чудо, которое творили люди. Священник Михаил Женочин поехал к старцу Николаю Гурьянову, который сделал первый взнос на воссоздание храма и сказал, что новый храм нужно назвать в честь Державной иконы Божией матери.

Воссозданный храм. Вид с востока. Фото Алексея Паевского, июнь 2024 года

Проект реставрации делала известный реставратор Ирэн Хаустова. Вот как она сама писала об этом:

«Если вспомнить давнюю русскую традицию возведения новых храмов на тех же местах, где находились их предшественники, то станет ясным, что в другом месте собор строить нецелесообразно, а, учитывая то, что восстановление объемного сооружения в кремле позволит возвратить Гдову его важнейшую высотную доминанту, строительство собора на старых фундаментах было признано правильным.

Итак, при проектировании предусматривалось не воссоздание древнего памятника, а постройка нового храма, в композиции и архитектуре которого в максимально возможной степени использованы имеющиеся познания о его соименном предшественнике. Такой подход позволил отказаться от буквального копирования тех форм перестроенного храма, которые он имел до полного уничтожения.

В то же время, поскольку от древнего собора сохранились фундаменты, плановая структура здания воспроизводится достаточно точно.

Фото Алексея Паевского, июнь 2024 года

По материалам П.П.Покрышкина и старым фотографиям с достаточной степенью достоверности воспроизводится общая объемная композиция и конструктивная схема его предшественника. Так же по фотографиям повторяются на фасадах документированные элементы декора.

Для решения многих деталей интерьера, а также других элементов фасада (как, например, приделы, звонница, крыльцо, крест, форма главы) пришлось обратиться к аналогам».

Это было уникальное время – конец СССР – и уникальный опыт воссодания древнего храма «в стиле и по образцу» силами самих верующих. Областные советские власти даже пытались запретить строительство, но в итоге храм был построен – и стоит до сих пор, как памятник и псковскому зодчеству XVI века, и как напоминание о сути фашизма, с которым мы все еще сталкиваемся.