В 2022 году в ходе третьего Большого Августовского Путешествия «Российских древностей» мы объехали с разведкой все республики российского Кавказа. В один из дней мы посетили Джейрахский заповедник с сотнями памятников древней ингушской архитектуры, но пока что – увы – опубликовали только одну статью, про башенный комплекс Таргим. Тем не менее, мы обещаем исправиться, а сейчас мы хотели бы рассказать о памятнике, который тогда не видели, но который посетила наш автор и участник того путешествия Анна Хоружая уже в 2025 году – о святилище Мят-Сели или, как его называют иначе Мятцели, о изначальной принадлежности которого ведутся научные споры не первое столетие. Но обо всем по порядку.

Фото: Ingushetia.Ru

Итак, мы с вами снова отправляемся в Джейрах. В этот районный центр Ингушетии можно доехать как от Владикавказа, так и от Магаса автомобилем двумя разными горными дорогами. Времени это займет не очень много – от часа до полутора-двух. Важно не забыть с собой паспорт: с любого заезда вы попадете в приграничную зону, доступ иностранным гражданам туда весьма затруднителен, без паспорта вас тоже не пропустят.

А дальше наш путь ведет в горы – машиной и пешком. Нам нужно проехать или пройти мимо села Бейни на гору Столовую или Мят-Лоам (Мят-Лом), на которой на высоте 2540 метров и расположено святилище Мят-Сели или Мятцели, построенное по данным исследователей, не позже XVI века.

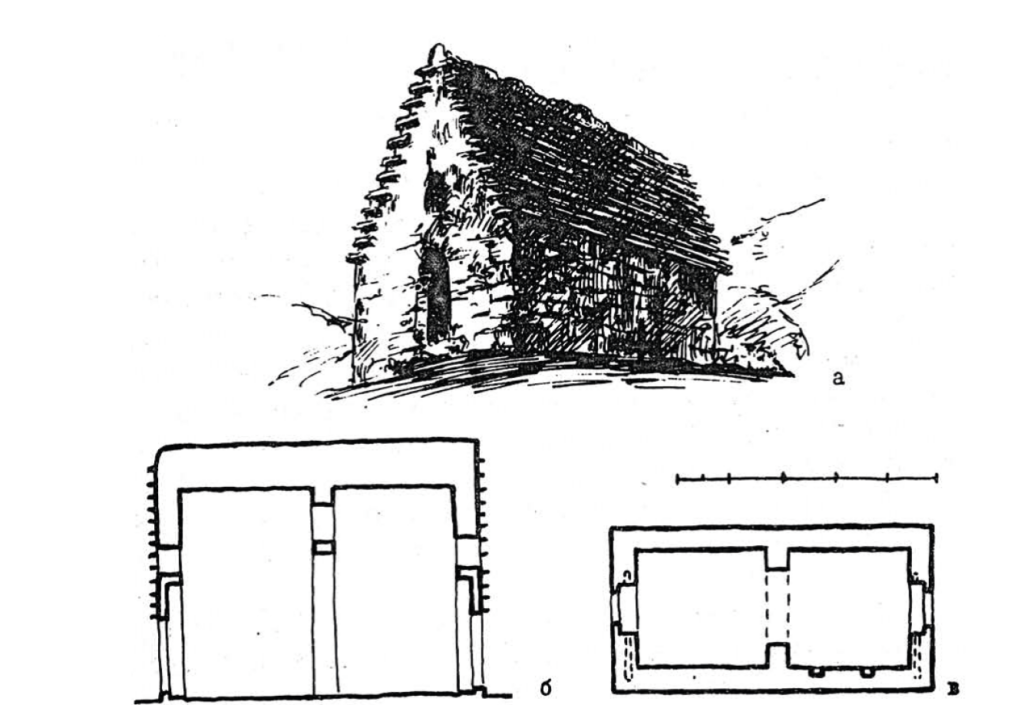

Общий вид, поперечный разрез и план. Из кн: Гольдштейн А.Ф. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии и Северной Осетии. М.: Наука, 1975.

Давайте для начала опишем это сооружение. Это небольшой «домик» размером 7х3,6 метров, высотой около 5 метров с двускатной ступенчато-гребенчатой крышей, которая перекрывает здание ложным сводом. Внутреннее пространство членится поперечной стенкой с большим, стрельчатого очертания проемом прохода. Постройка ориентирована по оси восток-запад, но, в отличие от христианских храмов с алтарем на востоке, она имеет входы как с запада, так и с востока.

Судя по названию святилища, оно было посвящено (все ли время своего существования – это отдельный вопрос) вайнахскому богу-громовержцу Сели. Так говорит автор первого общего современного труда по чеченско-ингушской архитектуре А.Ф. Гольденштейн.

Вот что пишет об этом божестве в своей статье исследователь Р.И. Сефербеков:

«В различных источниках имя этого бога звучит по разному: Сиели // Сели // Стиели // Стели // Сяли. Очень полно и образно дает характеристику этого божества Б.К.Далгат. Он писал: «Культ богов природы со всею силою и полнотою развился у чеченцев в почитании бога неба, или грома и молнии. Громовержец Сели и до настоящего времени остается могущественнейшим и наиболее почитаемым богом из всех богов чеченцев. В горах Кавказа, стране гроз, этот бог нашел для себя подходящую почву. Он представляется человекоподобным богом, отделенным от самого явления природы. Это самый страшный бог, но в то же время он справедлив и карает лишь тех, кто заслуживает этого. Отсюда та громадная роль, какая принадлежит Сели в деле руководительства народной нравственностью. Он является карателем всякого, кто совершил или намерен совершить преступное, недоброе дело, по мнению народа, это – самый справедливый судья, называемый чеченцами "золотою силою".

Как бог огня он передал свое имя радуге (Сели ат, т.е. лук Сели) и молнии (Сели-хашк, т.е. головешка Сели). Убитого молнией считают блаженным. По верованиям ингушей, если оплакивать такого покойника, то цвет трупа его изменится: из белого он сделается черным. Место, где убит молнией человек и даже животное, считается священным, и туда ежегодно отправляются совершать жертвоприношения могущественному Сели. Похороны убитого молнией отличаются от обыкновенных похорон».

Святилище в 1966 году. Фото В.И. Марковина. Цитируется по: Сампиев И.М. Генезис и эволюция обожествленного святого Мятцел (к вопросу о доисламских верованиях ингушей) // ИАЭК. 2020. №2. URL: (дата обращения: 01.05.2025).

Однако более современный исследователь, Исмаил Сампиев, сообщает, что храм посвящен ингушскому святому Мятцелу, обожествленному покровителю тейпа Фалханой. Он же спорит с самыми ранними гипотезами о том, что изначально Мят-Сели был христианским храмом.

В любом случае, этнографические изыскания нам говорят о том, что в этнографически обозримое время к храму совершались «походы» с жертвоприношениями скота и просьбами о дожде (последнее зафиксированное шествие состоялось ровно век назад – 100 лет). При этом, в отличие от христианских храмов, в святилище имел право входить только один человек. Отсюда – популярные на туристических сайтах утверждения о том, что святилище посвящено некоему божеству плодородия.

Фариза Кариева из ГКУ «Джейрахско-Ассинский музей-заповедник» опубликовала описание праздника Мятсели, составленное просветителем Баширом Далгатом в конце XIX века. Приведем его фрагмент:

«Чем больше баранов приведено на гору, тем считается лучше, тем больше шансов рассчитывать на милость Мятсели. В 1873 году г-н Базоркин насчитал 80 баранов, принесенных в жертву; в прежнее время их число бывало в несколько раз больше, но при мне (в 1891 г.) было зарезано не больше 20-30 баранов. Это признак постоянного упадка народной религии.

Фото Тимура Агирова, openkavkaz.com

Сам обряд жертвоприношения состоит в следующем. Семьи, желающие принести в жертву животных, сами этого не могут сделать: молитва их не доходит до Мятсели; они должны были обратиться к жрецу, который все остальное время возится в элгаце, поставив у входа в него шест с развевающимся флагом. Он выходит из святилища и, обратившись лицом к востоку, начинает говорить молитву.

Как сами слова, так и прошения молитвы не постоянны: в большинстве случаев она является импровизацией жрецов и меняется по характеру и настроению импровизатора. После этого хозяева режут баранов и потом варят их мясо или готовят шашлыки. Жертвоприношение носит торжественный характер. Все стоят вокруг жреца с обнаженными головами, благоговейно, никто не смеет говорить или смеяться».

Фото Тимура Агирова, openkavkaz.com

В 2021 году появилась еще одна дополнительная оригинальная версия функционала храма – его, как и многие другие древние постройки (особенно – возведенные в горах), попытались увязать с астрономическими наблюдениями.

Член Русского географического общества, путешественник-исследователь и кавказовед Борис Резванцев рассказал ТАСС, что храм Мят-Сели, как и находящийся там же, на горе Столовой, храм Мятер-Дала, выполняли функции обсерватории.

«На Столовой горе три древних святилища — Мят-Сели, Мятер-Дяла и Сусон-Дяла, они расположены в прямой видимости, что является редкостью — обычно святилища бывают расположены в соседних ущельях. Вот это их расположение, мифологическая связь со священными горами Казбеком и Цей-Лоам, навело на мысль, что у них может быть астрономическая функция, и они являются комплексом обсерваторий. Мы применили современные компьютерные программы, калькуляторы, которые рассчитывают азимут и высоту солнца, аэрофотографии, космические снимки и пришли к выводу, что святилища Мят-Сели и Мятер-Дяла являются древними обсерваториями», — сказал Резванцев.

По его словам, также в пользу выводов исследования говорит и тот факт, что от святилища Мят-Сели в день зимнего солнцестояния солнце опускается за гору Казбек.

«Это потрясающее зрелище, и древние люди могли зафиксировать это и построить именно там храм, а святилище Мятер-Дяла расположено так, что если смотреть по главной оси здания, то восход солнца в день осеннего и весеннего равноденствия, как по трамплину, восходит над горой Цей-Лоам», — добавил исследователь.

По мнению Резванцева, еще три языческих храма в Ингушетии также могли исполнять роль обсерватории. Он добавил, что в мифах отмечено и то, что в древности ингушские жрецы наблюдали за звездами.

Тем не менее, отметим, что мы нашли лишь интервью Резванцева ТАСС, но не нашли рецензируемых научных публикаций исследователя на эту тему, поэтому с осторожностью относимся к этому заявлению.

Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.